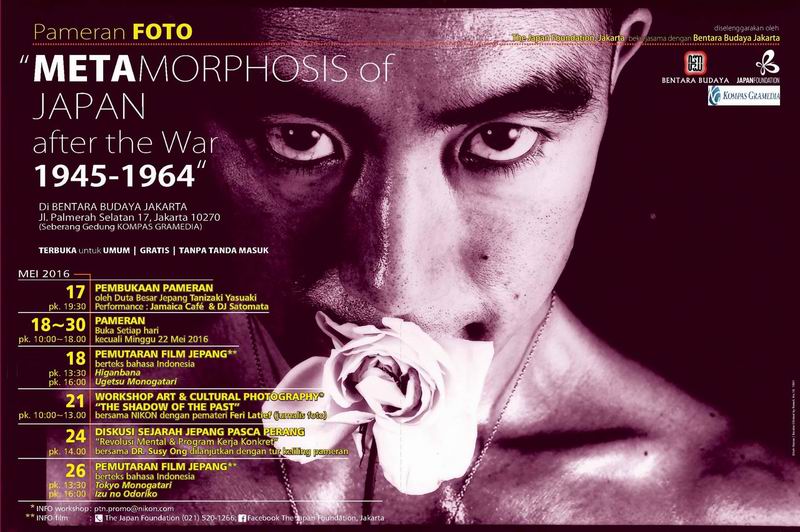

The Japan Foundation Jakarta baru saja menggelar pameran foto bertajuk Metamorphosis of Japan After the War di Bentara Budaya. Pameran yang dibuka oleh Duta Besar Jepang Tanizaki Yasuaki menampilkan karya 11 fotografer papan atas Jepang berupa rekaman sejarah tahun 1942-1964, sebuah periode di mana Jepang mengalami masa suram setelah kalah Perang Dunia II. Pameran foto pasca perang yang belum pernah ditampilkan selama ini menunjukkan fakta tentang kondisi masyarakat sipil di masa tersebut.

Ada banyak hal menarik yang tampak melalui foto yang dipamerkan. Untuk melengkapi pengetahuan pengunjung pameran, The Japan Foundation juga menyelenggarakan diskusi seputar sejarah Jepang pasca perang bersama DR. Susy Ong. Doktor lulusan Universitas Hitotsubashi Jepang ini mengangkat topik kondisi masyarakat Jepang pasca perang dengan tema "Revolusi Mental & Program Kerja Konkret". Topik ini merupakan hasil penelitian DR. Susy di Jepang melalui program penelitian ahli dari The Japan Foundation, Jakarta. Melalui diskusinya, ternyata cukup banyak hal yang tidak diketahui oleh masyarakat Indonesia selama ini. Tahukah anda bahwa karakter penduduk Jepang saat itu tidak seperti penduduk Jepang yang kita kenal dengan budaya tepat waktu, rajin bekerja, disiplin, rasional dan sebagainya? Bagaimana perubahan itu dapat terjadi?

Istilah "Revolusi Mental" mulai kita dengar kembali saat kampanye pemilihan presiden Indonesia beberapa waktu silam. Sebagai salah satu program kerja yang ditawarkan, revolusi mental dianggap sebagai kunci perubahan dan menjadi daya tarik sekaligus polemik bagi masyarakat Indonesia.

Menilik kembali tentang kondisi Jepang pasca masa perang, menurut data tertulis yang dikeluarkan oleh tentara Amerika Serikat, penduduk Jepang dilaporkan sebagai pemalas, tidak tepat waktu, dan kurang memiliki rasa tanggung jawab. Ditambah lagi dengan kekalahan pada Perang Dunia ke-2 membuat penduduk Jepang frustasi. Para tentara yang kembali dari medan perang menjadi pengangguran, rakyat ditimpa kemiskinan dan memicu merosotnya moral serta tingginya angka kriminalitas dan pelacuran. Kondisi ini membuat penduduk Jepang kehilangan respek terhadap pemerintah.

Terpuruk dan frustrasi, pemerintah saat itu memikirkan kembali penyebab kekalahan mereka pada Perang Dunia II. Pada tanggal 15 September 1945, hanya 1 bulan setelah dinyatakan kalah perang mereka mengambil langkah awal yang cukup revolutif, yakni rekonstruksi nasional di bidang sistem pendidikan Jepang. Sistem pendidikan lama yang lebih menekankan formalitas dan keseragaman dianggap membatasi cara pemikiran siswa sehingga menghasilkan manusia yang tidak kreatif. Hal lain yang segera dilakukan adalah mengejar ketertinggalan teknologi yang berasal dari ketertinggalan ilmu pengetahuan dan rendahnya kualitas SDM. Pemerintah pun bergegas mengubah cara pandang masyarakat yang masih percaya takhayul sehingga kurang dapat berpikir secara rasional, serta mengubah sistem feodal yang masih berlaku sehingga tidak mendukung masyarakat untuk pro aktif yang mengakibatkan produktivitas masyarakat rendah. Pertanyaan pertama yang dilontarkan Kaisar Hirohito sesaat setelah Jepang kalah perang adalah "Berapa jumlah guru yang masih tersisa?". Pertanyaan ini terucap karena ia yakin bahwa gurulah yang akan menjadi tonggak perubahan masyarakat Jepang. Guru-guru yang menjadi agen perubahan ini diberikan pelatihan-pelatihan untuk mengemban misi pendidikan yang baru; pendidikan yang bertujuan menanamkan prinsip ilmiah dan mendorong peserta didik berkeinginan untuk mencari kebenaran. Selain itu, pendidikan luar sekolah (social education) juga diberikan untuk mereka yang sudah bekerja dengan mendukung pembentukan organisasi pemuda, serikat pekerja, dan asosiasi lainnya yang berguna dalam mendukung pembangunan Jepang.

Pedoman gerakan rekonstruksi nasional dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 1947 dan pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkret agar tujuan ini tercapai. Dalam sektor pertanian, pembinaan diberikan kepada para petani untuk meningkatkan produktivitas dengan diterbitkannya undang-undang "Agricultural Improvement Promotion Act" pada tahun 1948.

Kerja konkret ini disosialisasikan oleh pemerintah melalui media surat kabar, poster, radio, film, dan bahkan acara kesenian. Pemerintah juga memanfaatkan balai kota untuk menyosialisasikan gaya hidup baru, seperti memasang jam dinding di karang taruna untuk mengingatkan waktu dan menghindari keterlambatan, menjaga dan membersihkan lingkungan dengan bergotong-royong, tertib dan antri dalam bertransportasi, serta berhemat.

Sebenarnya, sejak awal abad ke-20, pemerintah Jepang telah mengampanyekan hidup hemat bagi masyarakatnya. Kampanye berhemat yang mirip slogan Indonesia masa lalu "Kencangkan Ikat Pinggang" ini gencar disuarakan. Dicontohkan oleh para petinggi pemerintahan, masyarakat diajak untuk berhemat dan rajin menabung sehingga hidup dengan pemasukan dan pengeluaran yang seimbang. Hal ini juga disebabkan karena biaya tempat tinggal yang semakin mahal. Berhemat juga erat kaitannya dengan gengsi. Saat itu, kehidupan masyarakat Jepang sarat dengan upacara-upacara tradisional dan juga pesta-pesta yang memberatkan. Masyarakat diajak untuk melepaskan rasa gengsi dan basa-basi, menyederhanakan berbagai ritual termasuk pesta Natal yang dikampanyekan dengan tidak memasang pohon natal tetapi menggantinya dengan kartu ucapan, penyederhanaan upacara pernikahan dan kematian dengan menentukan jumlah uang angpao.

Tahun 1955, pemerintah Jepang kembali mengeluarkan poster kampanye berhemat seperti tampak dalam poster ballerina yang sedang menjaga keseimbangan dengan judul "Keep a Balance in Life," dengan maksud agar masyarakat bisa menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan. Kalimat bagian bawah menerangkan: "Menabung di kantor pos, tidak hanya aman tapi juga berbunga." Poster ini merupakan bagian dari kampanye pemerintah yang secara khusus membentuk Asosiasi Kampanye Gerakan Hidup Baru yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri sejak tahun 1955 hingga tahun 1982. Dalam gerakan ini, perbaikan kualitas sandang, pangan, dan tempat tinggal menjadi salah satu program. Karena pemulihan kesejahteraan sosial merupakan prasyarat pemulihan moral masyarakat. Pendidikan moral dan budi pekerti juga diajarkan agar masyarakat menjaga kesopansantunan dan bertanggung jawab dalam berkehidupan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, antri, rasional, dan tepat waktu. Seluruh aspek ini dikampanyekan agar membentuk warga Jepang menjadi pribadi yang percaya diri dan memiliki rasa bangga terhadap negaranya. Seluruh hasil kerja keras pemerintah dan masyarakat Jepang saat itu bisa kita lihat dan rasakan sekarang ini.

(PUPUT SETIA SUSANTI S. Hum.-staff Japan Foundation, Jakarta- Div. Kebudayaan)

Japanese Station TV

Japanese Station TV

Trending

Trending

Latest Article

Latest Article